Por Ribamar Bessa:

Cuando la muerte me lleve / por sus caminos de sombra…

(Los Chalchaleros)

– Cómo se humanizan los animales!

– Cómo se humanizan los animales! Ouvi essa frase milhares de vezes, mas a primeira foi numa ensolarada manhã de abril. Lembro ter sido em abril porque o jornal que forrava o piso da gaiola, que doña Aurélia limpava, exibia manchete sobre a Revolução dos Cravos em Portugal. Lá dentro, pisando uma foto de Grândola, vila morena, reinava todo empavonado “Itamar” – uma cacatua cujo penacho amarelo parecia com o penteado do ex-presidente da república. Com seu bico encurvado, levantou a crista, eriçou as penas e deu uma beliscada suave e amorosa na mão que lhe dava ração, água e asseio. Era uma forma de agradecimento. Foi aí que a dona das mãos, inspirada, criou a frase histórica:

– Cómo se humanizan los animales!

Ela pronunciava “humaniçam”, com cedilha, mas “Itamar”, por supuesto, entendia, pois aprendera espanhol por imersão. A frase era repetida cada vez que o pássaro fazia alguma gracinha – foram muitas, incontáveis vezes. Nesses momentos, ele encontrava formas de demonstrar que estava enamorado, apaixonado por aquelas mãos que adentravam seu território, trazendo água fresca, alimento, afeto, vida.

Todas as manhãs, durante anos, cumpriram religiosamente, impajaritablemente, o mesmo ritual, com trocas de assovios, cantos, carinhos, beliscos e afagos. Nunca o uso do impajaritable foi tão apropriado como aqui. O pássaro, inteligente, alegre e brincalhão, aprendeu até a abrir a porta da gaiola para espanto de todos, menos de doña Aurélia, que não cansava de repetir o mantra cheio de energia e sonoridade:

– Como se humanizan los animales!

De tanto ouvi-la, acabei lhe dando razão! Considerando que o ser humano é um namorador inveterado, que abre portas e janelas para se comunicar com o outro, se um animal faz tudo isso é porque adquiriu, indubitavelmente, a humanidade. Nisso acreditava piamente doña Aurélia, autora da frase, uma criação própria, original, dela mesma, não copiou de ninguém, tirou de suas observações sobre o comportamento dos animais – foram muitos – com os quais conviveu nos seus 95 anos de existência.

Frase memorável

Todo mundo na vida é autor de, pelo menos, uma frase de efeito, literária, filosófica ou histórica, que merece ser gravada em placa de bronze para a posteridade, incluindo pessoas anônimas, comuns, e não apenas escritores, políticos, filósofos. Shakespeare criou “to be or not to be, that is the question”. Antonio Machado nos deu “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Dom Pedro I, em tom solene, decidiu: “Diga ao povo que fico”. A frase memorável de doña Aurélia, uma pacata dona de casa, foi essa que humaniza inapelavelmente os animais.

Todo mundo na vida é autor de, pelo menos, uma frase de efeito, literária, filosófica ou histórica, que merece ser gravada em placa de bronze para a posteridade, incluindo pessoas anônimas, comuns, e não apenas escritores, políticos, filósofos. Shakespeare criou “to be or not to be, that is the question”. Antonio Machado nos deu “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Dom Pedro I, em tom solene, decidiu: “Diga ao povo que fico”. A frase memorável de doña Aurélia, uma pacata dona de casa, foi essa que humaniza inapelavelmente os animais.Podia ter sido outra. Seria correto se ela se apropriasse, por exemplo, da já citada frase de D. Pedro I. Foi quando visitou a filha recém-casada. A filha, única. Ela, viúva. Chegou de mansinho assim como quem não quer nada, e foi ficando… ficando… ficando… e ficou… “para o bem de todos e felicidade geral da nação”. Ficou mais de quarenta anos, durante os quais moramos debaixo do mesmo teto, com curtos intervalos de tempo, em diferentes cidades e países – Lima, Paris, Manaus, Niterói e até umas férias em Imperia, na Liguria, berço de seu pai italiano. Convivemos numa relação de sogra e genro, o que – convenhamos – tem algo de heróico. Para ambos.

Por isso, não me surpreenderia se, em co-autoria com Shakespeare, ela manifestasse suas dúvidas: “To be or not to be mother-in-law?”. Essa é a questão. Te coloca no lugar dela, leitora! Quem, sendo mãe de filha única, aceitaria um genro hipponga, cabeludo, comunistóide, que veio sem o manual de instrução, que não tinha sequer passaporte e nem onde cair morto? Posto que o exilado está sozinho no país que o recebe, de qual buraco havia saído aquele “sem família”? A resistência inicial de doña Aurélia é, portanto, compreensível.

Tanta compreensão não me leva, no entanto, ao exagero de escrever aqui que ela foi minha segunda mãe, embora admita que só mãe é capaz de adivinhar o que a gente quer comer. E ela acertava. Sempre. Preparava um aji de gallina tão saboroso que nem o militante mais radical do PSOL botava defeito. Um velho comunista, Euclides, meu amigo de exílio, chegou a comer o delicioso cebiche feito por ela e esqueceu a revolução por algumas horas em que permaneceu jiboiando, em estado catatônico. “Se temos no Brasil peixe, limão, pimenta, milho, batata doce, cebola, porque não fomos nós os inventores do cebiche?” – lamentava-se ele, inconformado com o fato de o cebiche não ser brasileiro.

De qualquer forma, ainda que grato aos dotes culinários, me nego a usar aqui o termo ‘segunda mãe’, não porque seu proverbial ronco, à noite, não fosse um suave ronco materno – era um ronco de sogra – mas porque no presente contexto soaria como demagogia post-mortem. No entanto, se o usasse, não estaria de todo errado, seja lá o que isso signifique, para o bem e para o mal. Em contrapartida, não vou reforçar imagens estereotipadas, “folclóricas” e “clássicas”, dizendo que ela era uma jararaca peçonhenta, como qualquer sogra de piada, porque não era, embora os valores dela e os meus fossem diametralmente opostos.

Nem todos. Havia um momento em que rezávamos pela mesma cartilha, era quando eu me colocava de joelhos diante de um seco de cordero, de um cabrito en leche a la norteña, de um arroz chaufa, que ela preparava com condimentos e temperos trazidos de Lima. Seu tacu-tacu e sua sopa de feijão eram imbatíveis. A longa lista cobria diferentes regiões do Peru: causa limeña, ocopa arequipeña, papa a la huancayna, tamales de Supe, pepian de pavo de Huacho. Um dia, meu primo Djewry Power lacrimejou e subiu nas paredes, quando compartilhou comigo um rocoto relleno feito por ela. Foi aí que comprovou o ditado: “Não tem pescoço francês de peruano que aguente”.

Língua de sogra

Modéstia à parte, este locutor que vos fala, hoje, é um expert na variadíssima culinária peruana, graças à Lela, como era chamada na família de quem herdou tal saber. Meu entusiasmo por seus quitutes era tão sincero que deixou minha mãe, dona Elisa, profundamente enciumada, por não entender que a língua do biculinário pode degustar duas gastronomias como a língua do bilíngue maneja dois idiomas: alternando o uso, mas mantendo sempre lealdade à língua de origem.

parte, este locutor que vos fala, hoje, é um expert na variadíssima culinária peruana, graças à Lela, como era chamada na família de quem herdou tal saber. Meu entusiasmo por seus quitutes era tão sincero que deixou minha mãe, dona Elisa, profundamente enciumada, por não entender que a língua do biculinário pode degustar duas gastronomias como a língua do bilíngue maneja dois idiomas: alternando o uso, mas mantendo sempre lealdade à língua de origem.

parte, este locutor que vos fala, hoje, é um expert na variadíssima culinária peruana, graças à Lela, como era chamada na família de quem herdou tal saber. Meu entusiasmo por seus quitutes era tão sincero que deixou minha mãe, dona Elisa, profundamente enciumada, por não entender que a língua do biculinário pode degustar duas gastronomias como a língua do bilíngue maneja dois idiomas: alternando o uso, mas mantendo sempre lealdade à língua de origem.

parte, este locutor que vos fala, hoje, é um expert na variadíssima culinária peruana, graças à Lela, como era chamada na família de quem herdou tal saber. Meu entusiasmo por seus quitutes era tão sincero que deixou minha mãe, dona Elisa, profundamente enciumada, por não entender que a língua do biculinário pode degustar duas gastronomias como a língua do bilíngue maneja dois idiomas: alternando o uso, mas mantendo sempre lealdade à língua de origem.Lela me pegou, como a cacatua, pela boca. Confesso que foi uma rendição incondicional. Depus as armas. Bandeira branca, amor! Culinária não tem ideologia. Portanto, a César o que é de César. Mas, se ela não é mãe e tampouco jararaca, então é o quê?

Se eu fosse inglês, ela seria mãe apenas no plano legal: mother-in-law, mas sem direito a qualquer demonstração de afeto, como o alemão que, formal, também mete a mãe no meio – digo, no fim – quando chama sua sogra de schwiegermutter, um palavrão que assusta. Já o francês é cheio de rapapé, sua mãe pode até ser feia, mas sogra é sempre belle-mère, não sabemos se por diplomacia, hipocrisia ou fina ironia. Quem alopra mesmo é o bielo-russo, cuja língua não tem papas e, com franqueza assaz atroz, denomina sogra de storvo. No idioma de Lela, sogra não é mãe coisa nenhuma, é apenas suegra, mas o genro – o yerno – é, paradoxalmente, hijo político, ou seja, um filho sem mãe ou um filho da mãe.

Diante do exposto, ficamos assim combinados: por ser seu hijo político, eu acabei me tornando um filho da mãe, que não era ela, com quem tenho outra dívida, além da culinária. É que graças à sua presença, aprendi a conviver com bichos, a entender a linguagem deles. Foram muitos: cacatua, canário, papagaio, tartaruga, gato, cachorro, uma fauna variada que passou a viver dentro de casa, trazida por ela ou pela neta, a quem ensinou a amá-los.

Começou, para não assustar, com um canarinho – o Tadeu, que entoava um canto metralha e que era alimentado a pão-de-ló como se fosse um hijo político: alpiste, biscoitinho, alface, fruta fresca, pão molhado no leite e iguarias mil. Esse safadinho também se “humaniçou” rapidamente, porque é sabido que nos humanizamos através da degustação. Depois vieram outros, a casa vivia sempre lotada de várias espécies de animais de estimação, de quem passei a gostar e em quem encontrei parte de minha humanidade sequestrada. Todos eles ficaram carecas de ouvir:

– Cómo se humanizan los animales!

Anunciada várias vezes ao dia, com certo estardalhaço, a frase era saboreada por ela, sempre, como se fosse o “o” do borogodó. Cada vez que a repetia, parecia que estava descobrindo a pólvora ou fundando uma nova escola de filosofia. Os animais se humanizavam até nos ditados guardados nos fiapos de memória preservada pelos cuidados do geriatra Norberto Boechat e pelos desvelos de enfermeira da Paulina Ayma. “El último mono se ahoga” dizia à neta que demorava em sentar-se à mesa para almoçar ou “Estás buscando tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro”, usado para quem discutia sem argumento.

Na relação da humanidade com os bichos, os termos podiam, porém, ser invertidos. Quando víamos telejornal em família e apareciam imagens de Pinochet, Garrastazu, Idi Amin, Fujimori, Bush – tanto o Bushão como o Bushinho – ou outro assassino, eu glosava:

– Cómo se brutalizan los hombres!

De todos eles, só o mais sanguinário – o Bushinho – vivia com um cachorro, um terrier escocês, de nome Barney, que tinha até espaço exclusivo no site da Casa Branca, mas não no coração de seu dono, a quem não conseguiu educar, ao contrário de doña Aurélia que a seu modo percebeu nessa oposição de humanos x não-humanos uma canoa furada. Talvez tenha se ido sem saber que, na realidade, foi ela que se deixou humanizar pelos animais. Foram os bichos que nos humanizaram, contribuindo para tornar mais afetuosas as relações historicamente tensas entre sogra e genro.

A gente pensava que ela era imortal, uma Niemeyer longeva, embora já não arquitetasse mais nada ultimamente depois que sua razão se aposentou. Ainda criança chorou a morte prematura da mãe, depois do pai, do marido, de sobrinhos. Primogênita, enterrou duas irmãs mais novas, o irmão, também mais novo, e um filho-enteado, dele sim, ela foi a segunda mãe, devido à orfandade em que cedo ficou. Além disso, enterrou cacatua, canário, vários papagaios, duas tartarugas e uma cambada de cachorros. Enterrou minha mãe e TODAS as sogras e sogros de minhas nove irmãs e de meus dois irmãos. Era a ultima sogra da família.

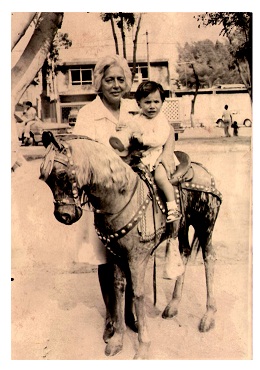

Aurélia Magdalena Lagorio Viuda de Alfaro (1918-2013), a Lela, partiu aos 95 anos, brigando com o alemão Alzheimer, depois de tourear um câncer. Levou com ela lembranças de uma longínqua infância: o óleo de fígado de bacalhau que era obrigada a ingerir cedinho, em jejum, antes de dar um mergulho no mar frio do Pacífico, os cachorros “humaniçados” que fizeram parte de sua matilha amorosa e as imagens em branco-e-preto da farmácia do seu pai cheia de histórias dos personagens que por lá passaram.

Talvez tenha relutado em dizer adeus, porque não queria deixar o que deixou: uma herança única e singular. Deixou uma única filha, uma única neta, uma única bisneta, um único genro, um gato e um cachorro. E uma única frase. De plural, só os sobrinhos espalhados pelo Brasil, Peru, Argentina, Venezuela, Colômbia, Espanha, Itália, Bélgica, Suíça, Canadá e Estados Unidos, todos eles devidamente “humaniçados”.

Quando ela partiu de casa, nessa quarta-feira calorenta de janeiro, León, o gato, que dormia na sua cama, enrolado a seus pés, acusou a ausência, indagando por ela, insone, arregalando seus olhos verdes e desorbitados de Nonato. E Patife, o cachorro, ficou choramingando pelos cantos. Efetivamente, é impressionante “cómo se humanizan los animales”. Ah, os genros também! Eu acho.