Eu vivo em tempos sombrios […] Que tempos são esses em que falar de

flores é quase um crime, pois significa silenciar sobre tanta injustiça?

(Bertold Brecht: Aos que virão depois de nós. 1947)

Assumo publicamente: saí do armário. Não foi assim de repente, da noite pro dia, mas devagarzinho, com idas e vindas. Começou na infância quando fiquei enfeitiçado por uma biba no bairro de Aparecida, em Manaus, que vivia assediando minha rede de dormir. Mas agora, na velhice, surpreendentemente, um caso tornou definitiva e sem volta a saída do armário: a morte nos últimos dias de milhares de pássaros no Novo México (EUA). Mais de um milhão, calcula a bióloga Martha Desmond em entrevista à BBC:

– “É devastador. Acho que nunca vi nada tão horrível na minha vida”.

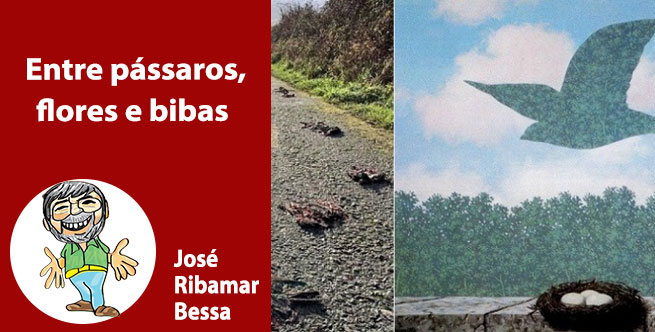

Cenas apocalípticas aparecem no vídeo postado pelo jornalista A. Fischer do Sun News. Uma chuva de aves caiu do céu. Ruas, trilhas, veredas e jardins ficaram atapetados por cadáveres de passarinhos, muitos deles com órgãos internos expostos. Alguns foram recolhidos e enviados à Universidade de New México para exames toxicológicos. Os cientistas criaram um banco de dados para pesquisar as causas até hoje desconhecidas, relacionadas talvez a secas recentes ou à frente fria que atingiu a região na semana passada ou ainda à fumaça dos incêndios florestais na Califórnia, que podem ter atingido os pulmões das aves.

Cenas apocalípticas aparecem no vídeo postado pelo jornalista A. Fischer do Sun News. Uma chuva de aves caiu do céu. Ruas, trilhas, veredas e jardins ficaram atapetados por cadáveres de passarinhos, muitos deles com órgãos internos expostos. Alguns foram recolhidos e enviados à Universidade de New México para exames toxicológicos. Os cientistas criaram um banco de dados para pesquisar as causas até hoje desconhecidas, relacionadas talvez a secas recentes ou à frente fria que atingiu a região na semana passada ou ainda à fumaça dos incêndios florestais na Califórnia, que podem ter atingido os pulmões das aves.

No Brasil, a mídia ignorou a tragédia considerada “menor” diante do corona vírus, que já matou quase 140 mil brasileiros. Numa visão antropocêntrica, se alega – para afirmar uma pretensa superioridade – que gente é gente, bicho é bicho. E se fosse para noticiar morte de animais, a prioridade seriam as vítimas de incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal geograficamente mais perto de nós. Por isso, uma crônica sobre o número alarmante de andorinhas mortas nos Estados Unidos exige uma justificativa de tal escolha, como fez Gabriel García Márquez, ao expor a relação de bichos com bicha.

Maricón

Na crônica jornalística “Cómo sufrimos las flores” (9/12/1981), o escritor colombiano coloca o verbo na primeira pessoa do plural incluindo-se no sofrimento delas. No entanto, a versão ao português, que no geral está bem feita, excluiu a inserção do autor no título ao traduzi-lo na terceira pessoa – “Como sofrem as flores” – retirando assim o seu pertencimento à mesma família das flores. García Márquez relatou em sua coluna uma reunião com amigos, um deles, que era biólogo, dissertou sobre a alma das plantas que, dentro de casa, passam a fazer parte do núcleo familiar, sofrem com as brigas de casais e podem até morrer aterrorizadas, o que já foi constatado com o uso do galvanômetro – um aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica e que, em contato com uma planta, revela suas reações e seus sentimentos mais íntimos.

.jpg)

O escritor afirma aquilo que os índios Guarani já sabem há milênios, fruto da observação e da convivência com bichos e plantas: as flores são gente, elas falam, reagem diante da felicidade, do prazer e da agressão.

– “O centro nervoso das plantas localiza-se na textura das raízes que se dilatam e se contraem como os músculos do coração humano. Além disso, têm memória: são capazes de acumular impressões e de retê-las por longo tempo. Podemos imaginar, portanto, quais recordações históricas armazena uma sequoia, essa árvore fabulosa que chega a crescer até 150 metros e pode viver até três mil anos” – escreveu García Márquez, Gabo para os íntimos.

Ele relata que pesquisadores injetaram em várias plantas forte dose de álcool e, no dia seguinte, elas estavam de ressaca do porre homérico, apresentando quadro de uma “embriaguez triste”. Estudos indicam que a música também interfere no crescimento de seres do reino vegetal – disse seu amigo biólogo na mencionada reunião. No entanto, nem todos os presentes se comoveram com a sensibilidade das plantas e o genocídio das florestas. Dias depois, o escritor recebe telefonema de outro amigo que lhe perguntou qual era o tema da sua próxima crônica.

– Estoy escribiendo sobre el sufrimiento de las plantas y las flores – le contesté. Mi amigo, con una alarma cierta, exclamó:

– Ah, carajo! ¿No te estarás volviendo maricón?

A osga e a bichice

O tal amigo de Garcia Márquez recriminava a crônica sobre flores naquele dezembro de 1981, quando os jornais noticiavam o massacre de mais de 900 camponeses em El Salvador, o golpe de estado na Polônia, ataques de Israel a Bagdá e os ensaios atômicos dos Estados Unidos. Nesse contexto, falar de flores, além de ser “quase um crime”, comprometia a virilidade do autor.

O tal amigo de Garcia Márquez recriminava a crônica sobre flores naquele dezembro de 1981, quando os jornais noticiavam o massacre de mais de 900 camponeses em El Salvador, o golpe de estado na Polônia, ataques de Israel a Bagdá e os ensaios atômicos dos Estados Unidos. Nesse contexto, falar de flores, além de ser “quase um crime”, comprometia a virilidade do autor.

– Florzinha, passarinho, isso é coisa de gayzinho, se levar um couro muda de comportamento – afirmaria também de forma preconceituosa um capitão, desviando o assunto do depósito de 89 mil reais na conta de sua esposa. Tal preconceito, porém, acaba sendo um reconhecimento, ainda que involuntário, da sensibilidade de quem é capaz de compreender o lugar das plantas e bichos no ecossistema e seu papel na reprodução da espécie humana.

Ah! Já ia me esquecendo: e a biba que enfeitiçou minha infância? Foi assim. Em casa, no Beco da Bosta, bairro de Aparecida, todo mundo dormia em rede, uma colada na outra, parecia barco de recreio lotado. De noite, eu ficava olhando a bibinha, que durante o dia ficava escondida, camuflada e à noite passava se requebrando, se exibindo, ameaçando cair na minha rede. Foi namoro à primeira vista.

A biba – o outro nome que damos à osga ou lagartixa – subia na parede compartilhada com a casa vizinha da dona Zulmira e andava na superfície do telhado de zinco de cabeça pra baixo, em busca de insetos, sem cair. Proeza extraordinária. Ela me olhava com os olhinhos carregados de ternura. Foi assim que minha atração por bibas se estendeu agora aos pássaros, que em todas as culturas simbolizam a paz. Por isso, nos quadros de René Magritte, eles encarnam a humanidade, como no autorretrato “A Clarividência” em que o artista belga pinta um pássaro, usando um ovo como modelo. Lá reside o futuro.

A biba – o outro nome que damos à osga ou lagartixa – subia na parede compartilhada com a casa vizinha da dona Zulmira e andava na superfície do telhado de zinco de cabeça pra baixo, em busca de insetos, sem cair. Proeza extraordinária. Ela me olhava com os olhinhos carregados de ternura. Foi assim que minha atração por bibas se estendeu agora aos pássaros, que em todas as culturas simbolizam a paz. Por isso, nos quadros de René Magritte, eles encarnam a humanidade, como no autorretrato “A Clarividência” em que o artista belga pinta um pássaro, usando um ovo como modelo. Lá reside o futuro.

Canário na mina

Até hoje não resisto à agonia do mundo animal, que está no olhar do quati sedento correndo do fogo, no jacaré esturricado ou na dor da onça com as patas queimadas no incêndio do Pantanal. Quem morre com eles é a nossa humanidade. Nas minas de carvão do Reino Unido – me contou um dia o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro – os mineiros tinham o costume, até 1986, de levar com eles para dentro dos socavões um canário em uma gaiola. O bichinho, muito mais sensível que os humanos aos gases tóxicos acumulados dentro dos túneis, começa a agonizar quando o ar fica envenenado. Sua morte é um sinal para os mineiros, um “aviso” de que devem evacuar as galerias. O grito “Canary in the coal mine” virou um sinal de perigo iminente.

A metáfora do canário tem sido empregada por diferentes pesquisadores para discutir o papel da humanidade na extinção de animais, considerada como presságio de desastres ecológicos. Agora, os canários estão morrendo massivamente, nesse socavão que se transformou o planeta e não temos para onde fugir. Este dado concreto me leva a assumir e cultivar o meu lado  feminino naquilo que tem de delicado, mas também de forte com a lembrança da figura materna, que protege a fragilidade da cria. Parece que me estoy volviendo maricón, com muito orgulho. Não mudo nem que “leve um couro”. Sim, os pássaros de New México merecem uma crônica, ainda que modesta, neste Diário do Amazonas. Eles somos nós. Nós somos eles. Como sofremos as flores e os pássaros!

feminino naquilo que tem de delicado, mas também de forte com a lembrança da figura materna, que protege a fragilidade da cria. Parece que me estoy volviendo maricón, com muito orgulho. Não mudo nem que “leve um couro”. Sim, os pássaros de New México merecem uma crônica, ainda que modesta, neste Diário do Amazonas. Eles somos nós. Nós somos eles. Como sofremos as flores e os pássaros!

P.S. Agradeço à doutora em filosofia Déborah Danowski o envio, via tweeter, da notícia sobre os pássaros de New Mexico, tema tão relevante e dramático quanto o incêndio no Pantanal que carbonizou as plantações dos índios Guató, ocasionando a perda de 83% do seu território. Ambos estão intimamente relacionados.

Referência bibliográfia: Gabriel García Márquez: Crônicas. Obra jornalística 5 – 1961-1984. Rio de Janeiro. Record. 2006. Tradução e prefácio de Léo Schlafman.