“Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?

(Samba enredo da GRES Paraíso de Tuiuti 2018)

– O pássaro do conhecimento só levanta voo se bater as duas asas de forma sincronizada: a da universidade e a do sambódromo. Com uma só, não decola.

Quem defendeu esse diálogo do saber acadêmico com a sabedoria popular foi Darcy Ribeiro, construtor de universidades e idealizador do sambódromo. Foi na manhã de 17 de fevereiro de 1997 no hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, horas antes de morrer. Ele nem podia imaginar que, exatamente vinte e um anos depois, uma ave – a Tuiuti, da família dos periquitos – iria sobrevoar a Marquês de Sapucaí, num voo ondulado, ritmado, soberbo, para narrar de forma dramática a história da escravidão. Uma escola, de samba, com uma aula magistral, preenche uma lacuna, já que a outra, do sistema escolar, é quase sempre omissa. Et pour cause.

Agora, no desfile das campeãs, Preto Velho, o sábio guia, indica de novo os caminhos percorridos pela humanidade. Manifesta visão crítica da história de carnificina, dor e sofrimento. Lembra que “onde mora a liberdade não tem ferro nem feitor”. Ensina com alas e carros alegóricos que por trás de todo monumento de cultura existe sempre a barbárie, como quer Walter Benjamin. Quem construiu as pirâmides do Egito e as ditas “civilizações” da Antiguidade: Babilônia, Grécia, Roma? Aristóteles e os filósofos gregos, se tivessem que plantar o que comiam, teriam tido tempo para filosofar?

Dona Rufina

No carro abre-alas Quilombo Tuiuti, inspirado nas fortificações das aldeias africanas, desfilam rinocerontes. Outro carro conta como foi o tráfico de escravos. A comissão de frente, com seu grito de liberdade, traz negros acorrentados açoitados por um feitor, invocando suas entidades:

No carro abre-alas Quilombo Tuiuti, inspirado nas fortificações das aldeias africanas, desfilam rinocerontes. Outro carro conta como foi o tráfico de escravos. A comissão de frente, com seu grito de liberdade, traz negros acorrentados açoitados por um feitor, invocando suas entidades:

– Ê Calunga, ê!

Diante de nossos olhos desfilam o regime de trabalho, a mineração, os engenhos, gentes das nações mandiga, cabinda, haussá e até um rei Egbá preso na corrente: “Sofri nos braços de um capataz. Morri nos canaviais onde se plantava gente”. Na ala da Velha Guarda, dona Rufina, 92 anos, resplandecente e luminosa, samba com graça numa cadeira de rodas, deslizando pelo asfalto a história da resistência.

A pergunta-enredo que não quer calar ecoa pelo sambódromo 130 anos depois da assinatura da chamada Lei Áurea:

– Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?

A resposta é dada pelo último carro, o “Neo Tumbeiro”. Um navio negreiro atual transporta na parte inferior trabalhadores – os guerreiros da CLT – que erguem, em protesto, suas carteiras de trabalho. No andar intermediário, mãos gigantes manipulam fantoches – os “manifestoches” – batendo panelas com seus narizes de palhaço e suas camisas amarelas, sem suspeitar, coitados, que foram usados. No alto, a elite política e econômica, com sacos cheios de dinheiro, sustenta o “Vampiro Neoliberalista” com uma faixa presidencial. Os patos da FIESP bailam. E coisa inédita: aparece um tucano preso, antes de ter um habeas-corpus concedido vocês sabem por quem.

Essa leitura do país foi possível porque as duas asas do pássaro, na metáfora de Darcy Ribeiro, bateram juntas. O carnavalesco Jack Vasconcelos e seu assistente Léo Morais, professor de história, partiram do princípio de que “a história é a ciência dos homens no tempo”, como propõe a Escola dos Anais, reelaborando as relações passado, presente, futuro. Consultaram pesquisas sobre a escravidão realizadas pela universidade, cruzaram com a tradição oral e apresentaram o resultado na linguagem do sambódromo.

O desfile acadêmico

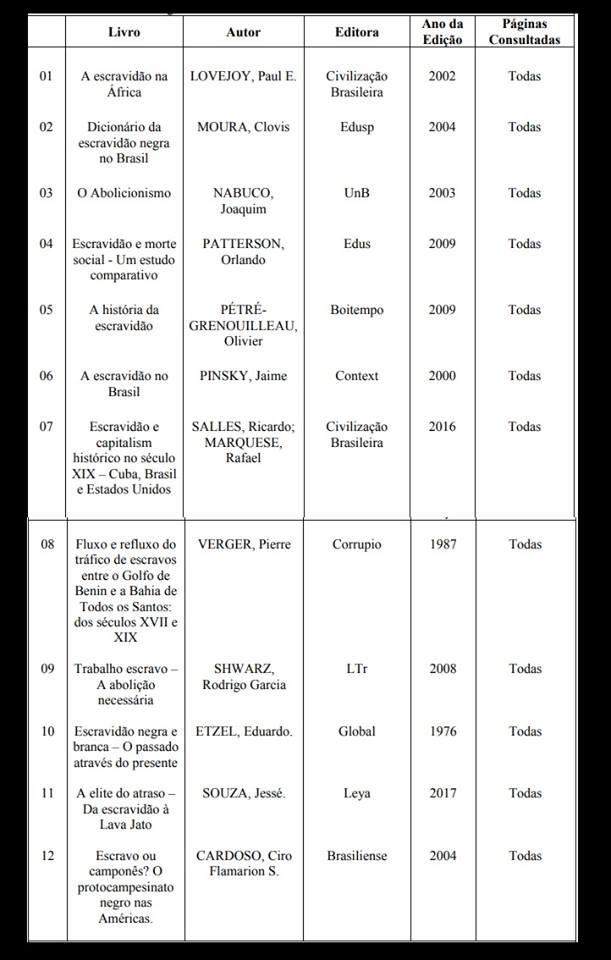

Pela primeira vez o conhecimento acadêmico, fertilizado e transfigurado pela cultura popular, desfila no carnaval em todo seu esplendor, ao alcance dos não iniciados. Pela primeira vez, como numa tese de doutorado, uma Escola de samba, sem qualquer pedantismo, apresenta as fontes bibliográficas de seu samba-enredo. O protocampesinato negro nas Américas do saudoso Ciro Flamarion comparece na passarela do samba ao lado do tráfico de escravos de Pierre Verger, do dicionário da escravidão negra no Brasil de Clóvis Moura, da escravidão no Brasil de Jaime Pinsky, da escravidão na África de Paul Lovejoy e de tantos outros (Ver referências abaixo)

Pela primeira vez o conhecimento acadêmico, fertilizado e transfigurado pela cultura popular, desfila no carnaval em todo seu esplendor, ao alcance dos não iniciados. Pela primeira vez, como numa tese de doutorado, uma Escola de samba, sem qualquer pedantismo, apresenta as fontes bibliográficas de seu samba-enredo. O protocampesinato negro nas Américas do saudoso Ciro Flamarion comparece na passarela do samba ao lado do tráfico de escravos de Pierre Verger, do dicionário da escravidão negra no Brasil de Clóvis Moura, da escravidão no Brasil de Jaime Pinsky, da escravidão na África de Paul Lovejoy e de tantos outros (Ver referências abaixo)

No entanto, quem acompanhou o desfile pela televisão olhava uma coisa e ouvia outra, porque “ninguém no estúdio da Globo se atreveu a narrar o que via. Uma cena patética e constrangedora. Durante longos minutos as imagens mostravam uma plateia vibrando com o carro alegórico que trazia em destaque um Temer Vampirizado” como observou o jornalista Florestan Fernandes Jr., para quem “só faltou a Tuiuti mostrar os repórteres escravos de seus senhores, que não têm liberdade sequer para dizer o que todos viram em cores e ao vivo”, numa referência ao “jornalismo escravizado”.

Mas não foi só isso. Os comentaristas despreparados desconheciam o que foi escrito sobre o tema, tanto no campo da literatura quanto dos ensaios de história. Na passagem do carro com tráfico de escravos não foi feita qualquer alusão ao poema épico “O Navio Negreiro” de Castro Alves, presente nas entrelinhas do samba enredo:

– “Senhor Deus dos desgraçados! Dizei-me vós, Senhor Deus! Se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus”.

Os espectadores muito ganhariam com uma reverência ao poeta dos escravos, que não quer que a bandeira do Brasil sirva de mortalha a um povo e implora a José Bonifácio, o patriarca da Independência, para arrancar o pendão brasileiro dos ares e a Colombo para fechar a porta dos mares.

Memória de elefante

O jornalismo também levantaria voo se sincronizado com a academia. Os organizadores do livro “Nas rotas do Império” – João Fragoso, Manolo Florentino, Antônio C. Jucá e Adriana Campos – poderiam ter sido convidados para fazer comentários elucidativos sobre o enredo. Os locutores da Globo ganhariam com a leitura do artigo de Ana Lugão Rios, que foi professora de História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e, posteriormente da Pós-Graduação em História Social da UFRJ. São vinte e três páginas esclarecedoras com o título “Não se esquece um elefante: notas sobre os últimos africanos e a memória d’África no Vale do Paraíba”.

O jornalismo também levantaria voo se sincronizado com a academia. Os organizadores do livro “Nas rotas do Império” – João Fragoso, Manolo Florentino, Antônio C. Jucá e Adriana Campos – poderiam ter sido convidados para fazer comentários elucidativos sobre o enredo. Os locutores da Globo ganhariam com a leitura do artigo de Ana Lugão Rios, que foi professora de História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e, posteriormente da Pós-Graduação em História Social da UFRJ. São vinte e três páginas esclarecedoras com o título “Não se esquece um elefante: notas sobre os últimos africanos e a memória d’África no Vale do Paraíba”.

A historiadora Ana Lugão trabalhou documentação sobre os registros de africanos nas fazendas do antigo vale do café e recolheu narrativas de seus descendentes em diálogo com o Laboratório de História Oral da UFF. Seu Cornélio, de 82 anos, dona Benedita e vários outros mostraram que seus avós escravizados foram capazes de imprimir na memória dos netos as lembranças da mãe África. No caso de dona Benedita, os avós tiveram a aldeia incendiada, foram presos, amarrados e trazidos de Moçambique para o Rio, onde desembarcaram no cais do Valongo e foram leiloados, como gado.

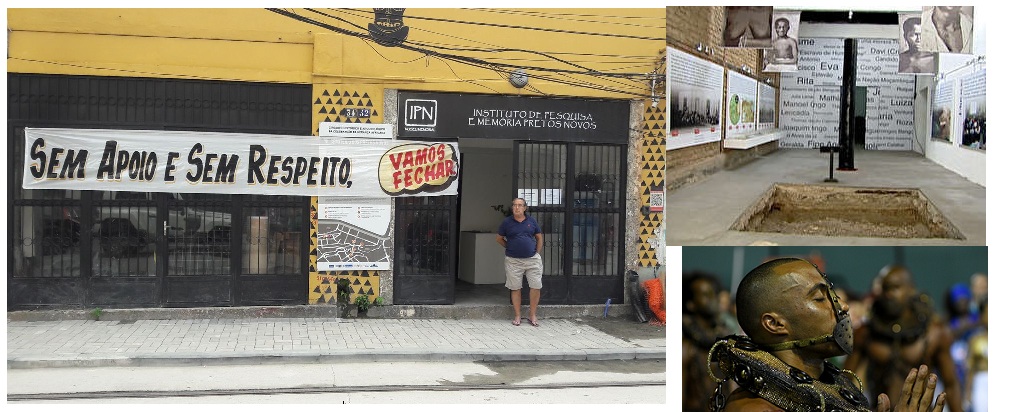

O cais do Valongo fica ali ao lado do Cemitério dos Pretos Novos, descoberto em janeiro de 1996, quando os pedreiros que reformavam a casa da família Guimarães, ao quebrarem o piso, encontraram ossos humanos junto à terra revolvida. Arqueólogos e historiadores identificaram ali o cemitérios de cativos recém chegados ao porto do Rio de Janeiro, ainda não “amansados”, denominados de pretos novos. Sepultada por camadas de cimento, a memória subterrânea aflorou.

Foi ai que o casal Guimarães musealizou o local criando o Instituto dos Pretos Novos, agora ameaçado de fechar suas portas porque a pequena verba de manutenção foi cortada pelo prefeito Marcelo Crivella. Sua localização bem próxima ao sambódromo, na Gamboa, debaixo dos narizes do estúdio da Globo na Sapucaí, permite que de lá seja ouvido o som das baterias das escolas que desfilam.

Dona Benedita contava para os netos que lá na África tinha um bicho chamado elefante que era do tamanho da casa em que branco mora, conforme depoimento à Ana Lugão, cujo artigo conclui:

“Dizem que um elefante nunca esquece. Também é difícil esquecer um elefante”.

O desfile do Paraíso de Tuiuti retransmitido para o mundo inteiro reacendeu a lembrança do elefante da escravidão.

P.S. Agradeço a interlocução da historiadora Ana Paula da Silva que me fez lembrar que ninguém que conviveu com Ana Lugão a esquece.